“Karl Marx [dan Friedrich Engels] menulis pasar bebas merontokkan batas antar-negara, dan menyisahkan tempat hanya untuk pertentangan antara kelas borjuis dan kelas proletariat…. Namun dengan rontoknya batas antar-bangsa atau negara, ruang yang tersisa diisi oleh pertentangan antara kelas borjuis dan kelas proletariat, dan itu terjadi secara universal. Oleh karena itu, perdamaian dunia hanya bisa dicapai apabila kelas pekerja, menggempur sistem kapitalisme, merebut kekuasaan kelas borjuis, dan menegakkan kekuasaannya.” (Kitab Marxis jilid I)

Pada permulaan 1980-an, imperium modal menancapkan pengaruhnya begitu rupa melalui kekuasaan Orde Baru (Orba). Di bawah bonapartisme-fasisme Soeharto, kapitalisme menguatkan cengkeraman di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah dikendalikan pasar sepenuhnya. Setelah cakar kapitalis-neoliberal merobek pranata kenegaraan maka dengan mudahnya imperialisme (penjajahan modal asing) mengarahkan Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO). Pada 1995, pemerintahan borjuis meratifikasi aneka perjanjian perdagangan multilateral ke dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Kesepakatan ini mengatur tata-perdagangan barang, jasa, dan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) atau hak atas kepemilikan intelektual terkait perdagangan.

Melalui kebijakan itulah Orba melancarkan pembangunannya dengan tidak sekadar melibatkan kapitalis-swasta (keturunan Cina dan Pribumi), tapi juga menggandeng kapitalis-global yang menjadi teman baiknya: TNC/MNC asal AS, Inggris, dan Jepang. Memang sekitar setengah dari 600 TNC/MNC terbesar dunia terletak di AS, sepuluh di Inggris, dan 6 di Jepang. Pada 1996, terdapat 37.000 TNC/MNC di dunia—90% dari mereka berpusat di negara maju dengan 200.000 cabangnya yang tersebar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam pertengahan 90-an inilah TNC/MNC tampil sebagai sentra kekuasaan modal yang paling utama: mereka telah memegang 70% perdagangan dunia dan memiliki 90% dari paten teknologi dan produksi seluruh dunia.

Lewat keuntungan yang diperoleh dari kerjasamanya dengan negara-negara berkembang, maka tepat 1997 jumlah TNC/MNC meningkat pesat menjadi 53.607. Sepanjang 1980-1990-an kekayaannya pula ikut meroket: mulai dari 1,9 triliun dolar AS (1982), hingga 12,6 triliun dolar AS (1997). Pintu masuk mereka untuk menjerat negara-negara Dunia Ketiga selalu melalui Bank Dunia. Tiap tahunnya WB dan bagian-bagian regionalnya seperti Asian Development Bank (ADB), dan African Development Bank (AfDB), dan lain-lain memberikan pinjaman lunak kepada negara-negara Dunia Ketiga sekitar 45 trilIun dolar AS. Bank-bank itulah yang biasa disebut sebagai Bank Pembangunan Multilateral. Menggunakannya TNC/MNC mudah sekali menjerat negara peminjam dananya melalui: kontrak-kontrak antara Bank Pembangunan Multilateral; TNC/MNC sebagai pendonor negara Dunia Ketiga; pembangunan infrastruktur nasional; dan pengaturan kebijakan politik dan ekonomi negara resipien (penerima).

Dalam pemerintahan Orba imperium modal membawa dampak mengerikan. Bukan hanya mendorong berlangsungnya aneka operasi militer di pelbagai daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tapi juga menimbulkan onggokan permasalahan HAM yang belum terselesaikan sampai sekarang. Selain kaum tani, perempuan, dan bangsa tertindas di Timor Lorosae, Aceh dan Papua; pekerja upahan di banyak daerah menjadi korban utamanya. Sistem kerja yang berbasis efisiensi dan efektivitas menjadikan buruh di pabrik-pabrik dan industri yang berhubungan dengan TNC/MNC menderita.

Persoalan perburuhan menjadi masalah serius semasa pemerintahan Soeharto. Eksploitasi terhadap buruh-buruh sepatu Nike, Reebok, dan celana Levis di kawasan industri Tangerang adalah contohnya. Di situ buruh bekerja enam hari seminggu—sepuluh jam perhari—di ruangan yang amat pengap karena sedikit ventilasinya. Tiap harinya mereka digaji Rp 2.600 atau sekitar 1,28 dolar AS, sehingga dalam sebulan hanya mendapatkan 39 dolar AS. Gaji yang diterima oleh pekerja-pekerja itu membuat siapa saja memelas jika dibanding besarnya harga sepasang sepatu Reebok yang dijual di Amerika: 110 dolar AS. Dalam tulisan Soegiri DS dan Edi Cahyono tentang “Gerakan Serikat Buruh; Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru”, kebijakan upah minimum Orba memang tidak sedikitpun berpihak pada kelas pekerja. Laporan Warner International Management Consultants menyebutkan bahwa di antara 50 negara yang dievaluasi, pada tahun 1988 upah tenaga kerja Indonesia per jam US$ 0,22 dan di 1987 menurun menjadi US$ 0,20/jam. Gaji ini merupakan yang terendah dari 49 negara lainnya. Sedangkan upah tertinggi terdapat di Swiss, US$ 17,15/jam; kemudian Belanda, US$ 15,62/jam; selanjutnya Jepang, US$ 14,93/jam; lalu Jerman Barat, US$ 14,71/jam; dan AS, US$ 9,42/jam.

Di sisi lain upah buruh di negara Dunia Ketiga seperti Indonesia begitu rendah. Namun biaya kebutuhan hidup terus merayap naik. Ketika di pertengahan 90-an perekonomian mulai tak stabil karena fluktuasi rupiah terhadap dolar AS maupun yen Jepang, maka kenaikan harga sembako semakin memuncak. Meski kaum tertindas, terhisap dan miskin terus-menerus menjadi korban kebuasan modal, tapi pemerintah tak henti-hentinya menarik investasi asing dengan tetap memasang iming-iming gila: harga buruh murah. Kala itu kelas pekerja didekati dengan logika keunggulan komparatif oleh pemerintah. Tanpa sedikitpun upaya menyiapkan keunggulan komparatif selain buruh. Dalam keadaan inilah pemerintah kemudian berusaha menjerat dan melemahkan perjuangan buruh menggunaan doktrin busuknya: Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP).

HPP hadir untuk mengatur hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa—buruh, pemodal dan penguasa. Ada tiga prinsip dasar HPP: (1) merasa ikut memiliki; (2) ikut mempertahankan dan memajukan; dan (3) keberanian untuk mawas diri. Ketiga prinsip ini disuntikan kepada para pekerja melalui Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Organisasi ini sejak berdirinya pada 20 Februari 1973 langsung menjadi alat suntik prinsip-prinsip HPP. Lalu mulai 1985 lembaga itu diubah namanya menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Meski nama berubah tapi perannya tak berubah-ubah. Keberadaan FBSI/SPSI justru tak menuntaskan permasalahan yang dihadapi kelas pekerja.

Keadaan itulah yang membuat buruh-buruh begitu rentan akan siksa. Karena mereka bukan sekadar tak terlindung dari tindakan pengeksploitasian di pabrik-pabrik, melainkan pula tidak mau dibantu ketika mencoba angkat bicara terkait penderitaannya. Itulah mengapa ketika penguasa dan pengusaha menghadapi demonstrasi buruh menggunakan aneka kekerasan hingga upaya pembunuhan—FBSI/SPSI sama sekali enggan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada pekerja. Walhasil, negara leluasa menjagal buruh menggunakan aparat-aparat represifnya dan mengaburkan siapa penjagalnya. Soegiri dan Cahyono menjelaskannya begitu rupa:

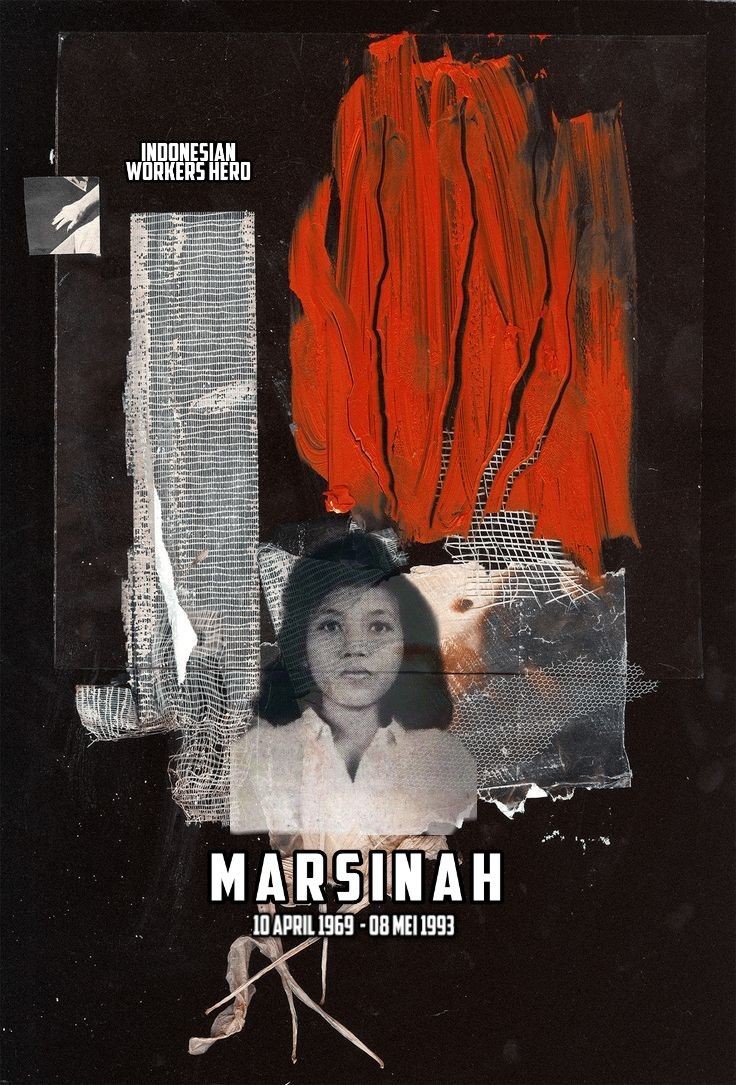

“Pada dasarnya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Rezim Soeharto tidak berfungsi dengan baik. Untuk menyelesaikan kasus-kasus perburuhan digunakan kekuasaan tangan besi. Militer diberi kekuasaan luas dalam mengkondisikan stabilitas politik. Menteri Tenaga Kerja berasal dari militer, misalnya Laksamana Sudomo. Berbagai aksi buruh, yang sebetulnya non kekerasan, dihadapi dengan kerasnya laras senjata bukan pendekatan kekeluargaan, partnership (kemitraan) cerminan dari Tridharma [prinsip HPP] atau melalui serikat pekerja. Sebuah kasus yang mengundang perhatian dunia internasional adalah pembunuhan Marsinah. MARSINAH [25 tahun]—buruh PT Catur Putra Surya (CPS), Porong, Sidoarjo-Surabaya—mati sangat mengenaskan tubuhnya ditemukan pada 8 Mei 1993. PT CPS adalah pabrik yang memproduksi jam tangan. Kematian Marsinah disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh aparat militer pasca pemogokan buruh di pabrik tersebut yang mengakibatkan 13 buruh di-PHK oleh Kodim Sidoarjo. Dia meninggal dalam keadaan vagina dan rahimnya hancur diterobos benda tajam serta tubuh memar oleh pukulan. Orang Perancis bilang: “l’histoirê cèrepetè” (sejarah berulang). Hal yang terjadi di Sumatera Timur seabad yang lampau berulang kepada Marsinah. Teror dalam hubungan industrial. Bila di Sumatera Timur teror dilakukan oleh pihak pengusaha (sementara negara tutup mata); di jaman Orba, negara menggunakan aparat militernya—kalau dipersoalkan oleh pihak lain, maka kasus dipersempit dan bukan tanggung-jawab lembaga militer namun ‘oknum’ militer—melakukan teror.”

Begitulah intervensi militer yang menyeret Marsinah sampai terbunuh. Pembunuhan terhadap Marsinah berlangsung secara keji, brutal dan hina. Setelah menjadi bagian penggerak buruh dalam menuntut perbaikan kondisi kerja dan upah; dia bukan saja direpresi tapi dilenyapkan melalui terkaman senjata. Laporan Komnas HAM dan YLBHI berusaha mengungkap kalau Marsinah disiksa dan dibunuh di markas tentara oleh banyak sekali unsur yang terlibat: Panglima ABRI Jenderal TNI Edi Sudradjat, Kasat ABRI Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, Komandan Datasemen Intel KodamV/BrawijayaMayjen TNI Soetarto SK, Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Zainuddin, dan Panglima Kodam Brawijaya Mayjen TNI Haris Sudarno. Sampai sekarang mereka semua masih berjaya dalam tubuh negara: 2018 ada yang diangkat menjadi Dewan Pembina PKPI—partai besutan Hendropriyono yang berkoalisi dengan banyak partai borjuis guna mengusung Jokowi dan 2020 terdapat pula yang bersekutu dalam Deklarasi Purnawirawan Jenderal untuk Jokowi-Ma’ruf.

Dalam “Marsinah; Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan Indonesia”, Alex Supartono menjelaskan eksploitasi yang berujung pembunuhan itu secara seksama. Bahwa di pabrik jam PT CPS, buruh dipekerjakan sekitar 500 orang—300 di antaranya adalah kaum hawa. Kegiatan produksi berjalan 24 jam penuh dengan 3 kali shift kerja: shift I, jam 7 pagi-setengah 3 sore; lalu dilanjutkan shift II hingga jam 10 malam; dan terakhir shift III sampai kembali ke jam 7 pagi. Setiap shift cuma memiliki waktu 30 menit buat istrahat. Pada shift I dan II diharuskan lembur tiap hari Sabtu selama 2 jam; dan untuk shift III diwajibkan lembur selama 2 jam dalam sehari, sehingga kerjanya berkahir di jam 9 pagi. Beban kerja yang begitu berat tidak sesuai gaji. Mereka hanya dibayar Rp 1.700 per harinya.

Padahal dalam satu hari seorang buruh dapat memproduksi banyak jam tangan yang harganya berlimpah. Bahkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 5/Men/1992 berlaku sejak 1 Maret 1993: ditetapkan upah pokok buruh minimal sebesar Rp 2.250, naik lebih dari 30%. Hanya saja bos pabrik enggan menaikan gaji karyawan. Kasus pembunuhan terhadap Marsinah berawal dari pemogokan menuntut dinaikannya upah pekerjaan. Namun di masa Orba pemodal amat disayangi dan dilindungi ketimbang para pekerja. Makanya dalam aksi mogok 3-4 Mei 1993, buruh-buruh itu mendapatkan intimidasi hingga pelbagai perlakuan keji dari aparatus represif negara. Serdadu bukan saja meneror—dan mengambil peran pemilik perusahaan dalam mem-PHK—mereka, melainkan pula melenyapkan Marsinah. Selama pemerintahan Soeharto TNI-Polri memang begitu kentara melindungi perusahaan yang mampu membayarnya. Begitulah Supartono menjelaskannya:

“Campur tangan militer dalam setiap perkara perselisihan perburuhan menjadi hal yang wajar di Indonesia. Sebagai penjaga stabilitas, militer Indonesia merasa perlu terlibat dalam segala hal. Mulai dari urusan film sampai urusan naik haji. Mulaidari urusan kurikulum sekolah sampai urusan buruh. Dalam perkara perburuhan dan dunia usaha, mereka memposisikan diri sebagai pihak yang menjaga agar semuanya berjalan lancar dan tenang. Artinya segala sesuatu yang dapat menimbulkan gejolak harus berurusan dengan mereka. Penerapan kongkritnya adalah kalau ada buruh mogok atau unjuk rasa, yang sebenarnya adalah urusan buruh dan pemilik modal (pengusaha), maka tanpa diundang mereka akan turut campur.”

Hanya dalam pembunuhan terhadap Marsinah, militerisme tampil bukan sekadar sebagai musuh kelas pekerja tapi terutama perempuan pekerja. Sebab kekerasan seksual terhadap perempuan proletar itu menjadi monumen umum dari brutalitas seksual dalam masyarakat berkelas yang begitu menjijikan–perempuan-perempuan dari keluarga kelas pekerja diseret menuju keadaan sub-human: dibanduli ketidakadilan, penghinaan dan ketidakberdayaan. Pada ranah perburuhan seksisme dan femisida menampilkan motif keuntungan. Dengan melancarkan pelecehan dan kekerasan seksual bahkan yang berujung kematian perempuan, maka kelas penguasa berusaha melanggengkan stereotip gender yang selalu melabeli perempuan sebagai spesies nomor dua, lemah, menyusahkan, non-produktif, nista dan bisa digaji rendah. Keadaan inilah yang disebut sebagai perbudakan tenaga kerja.

Selama rezim bonapartis-fasis Soeharto berkuasa begitulah pendekatan bar-bar yang selalu membanduli perempuan pekerja dan muda di mana-mana. Memang sejak penumpasan terhadap gerakan kelas pekerja selama 1960-an (Pembantaian Massal) politik seksual dipakai bukan saja untuk menyetankan perempuan yang tertuduh bergabung maupun berafiliasi dengan PKI, melainkan pula menjerat dan melemahkan buruh-buruh perempuan dalam kubangan upah murah. Anna Mariana menceritakannya melalui “Perbudakan Seksual; Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dengan Neofasisme Orde Baru”:

“…akibat G30S dan politik seksual yang mengirinya, seolah kembali menjadi tumpul. Rezim Orde Baru telah menjadikan para perempuan aktivis kiri sebagai tapol dan memperlemah organisasi perempuan lainnya. Politik seksual yang dilancarkanr rezim neofasis terwujud sejak peristiwa putsch militer 1 Oktober 1965, melalui isu penyetanan Gerwani, organisasi perempuan terbesar di Indonesia, dalam bentuk kampanye hitam di media massa…. Penghancuran itu dimulai dengan pelecehan, fitnah keji, kekerasan seksual saat interogasi, pemerkosaan, hingga praktik perbudakan seksual…. Perbudakan seksual terjadi dalam setiap proses ‘perburuan’ yang dialami para perempuan yang dituduh terlibat G30S. Inilah wujud tumpas kelor terhadap tubuh perempuan. Peristiwa itu terjadi saat proses penangkapan, interogasi, pemenjaraan, hingga pasca pemenjaraan. Perbudakan seksual dialami bukan saja oleh pera perempuan politikus, aktivis, intelektual, seniman, guru, atau dosen yang menjadi tapol, tetapi juga ibu rumah tangga yang menjadi bagian keluarga tapol.”

Hanya eksploitasi dan kekerasan yang menimpah Marsinah bukan sekadar menceritakan politik perburuhan tapi juga politik seksual rezim bonapartis. Kepungan pabrik dan industri yang berdiri di atas program pembangunan mungkin menurut kelas penguasa menjadi simbol kemajuan dan produktivitas. Tetapi bagi buruh dan perempuan itu semua hadir sebagai sarang penghisapan dan brutalitas. Waktu, tenaga, kesehatan, keselamatan dan harapan hidup semuanya ditanggalkan dalam perbudakan seksual dan upahan. Begitulah Marsinah berjalan menuju kematian. Kapitalisme dan militerisme menjadi lambang penindasan yang tidak saja memakan kemampuan kerjanya, melainkan pula merenggut kehidupan dan nyawanya. Selain pekerja-perempuan di Sidoarjo itu, pembunuhan terhadap buruh juga terjadi pada pekerja-laki-laki di Dili-Medan. Adalah Rusli (30 tahun)—buruh Industri Karet Dili (IKD)—yang mengalami pembunuhan. Sebelum dibunuh Rusli seperti Marsinah: terlibat aktif dalam pemogokan.

Pada 11 Maret 1994, 3.000 buruh IKD melancarkan mogok. Di saat yang sama buruh pabrik Gunung Gahapi Sakti (GGS) dan Cipta Rimba Djaya (CRD) juga menggelar mogok. Lokasi pabrik mereka bersebelahan. Perjuangan kelas pekerja ini akhirnya meletus bersamaan. Ketika mereka mulai melakukan pendudukan di atas alat-alat laboratorium, maka pihak perusahaan kontan memanggil aparat kepolisian. Polisi melakukan pengamanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah massa gerakan. Buruh panik berlarian. Kala itu Rusli terceburkan ke sungai membawa luka pukulan hingga berujung kematian. Dalam peristiwa itu polisi bukan saja berhasil menanggalkan nyawa tapi juga membawa 29 buruh yang tertangkap. Sehari setelah peristiwa 15.000 buruh mengadakan rally solidaritas untuk Rusli sekaligus menuntut pelepasan teman-temannya yang telah ditangkap.

Pada 1985-1994 mogok-mogok kelas pekerja meledak dan merebak ke mana-mana dengan jumlah pemogokan berikut: 78 kasus (1985); 73 kasus (1986); 39 kasus (1988); 19 kasus (1989); 61 kasus (1990); 100 kasus (1991); 251 kasus (1992); 300 kasus (1993); dan 1.350 kasus (1994). Mula-mula mogok mereka berjalan tanpa adanya organisasi yang independen dalam mengoptimalkan pengorganisiran dan pengordinasian gerakannya. FBSI/SPSI tidak bisa diharapkan untuk melakukannya, karena lembaga ini berada di bawah naungan Orba. Maka pada November 1990 dibuatlah Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBM-SK) oleh aktivis-aktivis buruh bersama pelbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap nasib kelas pekerja. Namun tekanan pemerintah lama-lama menimbulkan konflik internal sehingga SBM-SK tak berusia lama.

Lalu untuk mewadahi perjuangan buruh, maka tepat 25 April 1992 dibentuklah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Muchtar Pakpahan, Gus Dur, Rachmawati Soekarno Putri, Sabam Sirat, dan Sukowaluyo Mintohardjo menjadi orang-orang yang memprakarsainya. Dengan munculnya serikat ini pemogokan-pemogokan kelas pekerja bertambah intens dan terus meluas. Kemudian pelbagai organisasi buruh independen lainnya juga didirikan guna ikut memperjuangkan kehidupan yang demokratis. Di antaranya terdapat Serikat Buruh Sejati Bogor (SBSB) dan Serikat Buruh Tangerang (SBT). Kelak, organisasi-organisasi buruh itu menyatukan gerakannya ke dalam Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) yang selanjutnya berubah nama menjadi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

PSBI/FNPBI merupakan front perjuangan yang tidak cuma melibatkan kelas pekerja melainkan juga organisasi-organisasi mahasiswa radikal. Melalui PPBI/FNPBI kaum buruh dan muda bersepakat menerbitkan buletin Workers Banner (Bendera Buruh) sebagai alat propaganda dalam menggugah kesadaran hingga mengorganisir perlawanan terhadap kelas penguasa. Begitulah perjuangan kelas pekerja melawan Orba. Hanya perjuangan dan kematian Marsinah memberikan pelajaran berharga. Kalau perjuangan buruh bukan sebatas soal ekonomi tapi sosial-politik pula dan musuh proletariat serta kaum perempuan tak sekadar kapitalisme namun juga seksisme, militerisme, reformisme dan partai borjuis sebagai penyangganya.

“Oleh karena itu, apabila proletariat memiliki kepentingan untuk menumbangkan kelas penguasa…. Mereka yang gelisah kemudian bergabung dengan gerakan revolusioner untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Kita harus mengingat bahwa tanggung jawab transformatif bukan dibebankan pada segelintir individu, tetapi dibebankan pada gerakan massa [yang sadar dan kepemimpinannya]. Kita tidak perlu melontarkan kritik-kritik yang berbau moral, agama, dan lain sebagainya, tetapi kita perlu menyadari bahwa permasalahannya bersifat sistemik dan struktural.” (Kitab Marxis jilid I)

Artikel ini pernah dimuat dalam Api Pembebasan: https://apipembebasan.wordpress.com/2022/05/10/marsinah-dan-perjuangan-kelas-pekerja/